Topics

2025.03.31 circular No.24

液体の塩に学ぶ -表面と界面の物理化学-東京工業大学(現・東京科学大学)名誉教授

大内 幸雄

イオン液体研究会のサーキュラーに「特別寄稿」のご依頼を受けた。お断り申し上げる訳にもいかず”Yes”とお返事し、これまでに書かれた寄稿を改めて拝読させていただいた。読了後、先ずもってこのご依頼を受けた事を後悔した。後先を考えず安易に事を進めてしまう悪癖は昔からだ。落ち着いて考えてみれば明らかだった。イオン液体の学理を打ち立てたわけでも工学部出身の身として社会に貢献したわけでもなく、況やその先鞭をつけたわけでもない。成果と言われている物も、只々その時の自身の琴線に触れた、成程と思い至ったものが形になって残っただけである。それらを並べてみたところで何故そう並んでいるのかを説明するのは難しい。自分にはそれらの並びが自然に思えても、それを体系化するには学術の力量を欠いている。怠け者ゆえ量も多くはない。「特別寄稿」に何を寄稿すべきか本当に悩んだ。大きな目標を持ち、それに向かって敢然と研究を進められる研究者には年齢性差を越えて心からの敬意を表するものだが、自分にそれが無いのは自分が良く知っている。退職しても雑事は結構降ってくる。雑事の火の粉を振り払うことにかまけて何も書かず、現役時代に思いを巡らせる日々が続いていた。ある時、以前御指導を賜った方と何気ない遣り取りがあった。些細な会話だったが、頂戴した一言が(ご本人の意図とは別だろうが)身に染みた。目標のない雑駁な研究にも多くの学びがあったこと、その一つ二つを掻い摘んで書き記しておくことには些かの意味があるかもしれない。以下、副題には物理化学と記しているが、大半が学術には程遠い思い出話しの漫談である。研究生活で得た学びの幾つかをあえて纏めてみたが、お付き合い頂ければ幸いである。

「東京工業大学時代」-学部-

1978年、一浪して東京工業大学2類に入学した。共通一次試験(後のセンター試験、共通テストに続く)前の最後の一般入試で後が無く、背水の陣で受験したことを思い出す。当時の東工大は人文社会系の入試科目が現代国語だけしか無く、自分の学力で目指せる国立大学は東工大しか無かった。得意だった数学で失敗し、大嫌いだった現代国語で奇跡の復活を遂げた(筈である。大問2題とも浪人時代の暗~い愛読書から出題されたので)。あの雑学が無ければ私は此処に居ない。人生、何が幸いするか分からないと実感した。入学できた2類は金属、無機、有機の材料系3学科で構成されていた。開学以来の長い歴史と伝統を誇り、産業界との繋がりもあって就職はピカ一であったが、当時は機械系(4類)、電気・電子系(5類)、建築・土木系(6類)に押されて不人気の「類」であった。私のキャリアはなんとか滑り込んだ「材料」でスタートしたことになる。1年次の担任は後に学位取得までお世話になる有機材料工学科の福田敦夫先生(当時、助教授)で100%物理学科ご出身の異色の経歴をお持ちであった。元々「アルカリハライドのヤーンテラー効果のマイクロ波分光」研究に従事しておられたが、東工大に奉職されてから紆余曲折を経て固体と液体の中間相である「液晶」研究に取り組まれ、後に強誘電性液晶の表面安定化効果や反強誘電性液晶の発見などで世界的にも名を馳せられた著名な先生である。東工大を退職した今にして思えば、先生の研究テーマに対するご決断には頭が下がる。後年、「大内君も「生みの苦しみ」を味合わないとねぇ」と幾度となく仰られたものである。個性とは考えに考え抜いた先の1点にしか存在しないことを思い知らされた。先生にお目にかかった折に「先生はアルカリハライドから液晶に移られましたが、私は液晶からイオン液体に移りました。逆方向に進んだのも先生の不肖の弟子だったからですかねえ。」と冗談めかしてお話したところ、呵呵大笑されたことを思い出す。

東工大有機材料工学科の福田研究室には卒業研究、修士課程、博士課程、助手3年間の計9年間在籍し、福田敦夫先生、竹添秀男先生には大変お世話になった。竹添先生も福田先生と同じく100%物理学科のご出身で、私が卒研生として福田研に配属した折は助手をお務めになっておられた。キラルネマティック液晶の特性反射(らせん構造周期によるブラッグ反射)の精密測定用にスペクトロメーターを組み上げて頂き、研究が一気に進展したことを思い出す。実は卒研配属した翌日に福田先生から一本の論文(Ref.1)を渡され、特性反射の理論計算を東工大の大型計算機を使って始めることになったのだが、当時修士2年生のSさんに御指導いただいて何とかFortranを廻せるようになった。嬉しくなって色々パラメータを振って(調子にのって)計算をしていたところ、斜入射条件において偏光依存の無い反射帯(全反射帯)が出現することを全く偶然に見つけた。この全反射帯はどの液晶の教科書にも書かれていないし、私が福田先生から渡されて勉強した論文にも言及されていない。少し調べてみると、一部に荒い近似を使った計算例が提案されていたが真偽の程は不明である。興奮して福田先生に報告すると、先生は直ぐに計算を止めて実験に取り掛かるよう指示された。9月末だったろうか。

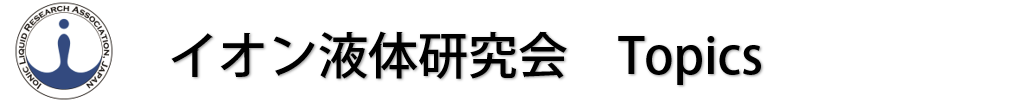

私が精密測定に堪えられるキラルネマティック液晶のモノドメイン(一様配向・単結晶状態)試料を作成することになり、竹添先生には精密反射測定用スペクトロメーターを組み上げて頂くことになった。試料ステージ廻りの特殊部品、レンズホルダーやら何やら足りない治具を竹添先生は旋盤とフライス盤を使ってサラサラと作っていかれる。スペクトロメーターは10日間ほどで出来上がった。光学機器の取り扱いを知らない無知な4年生には竹添先生の一挙手一投足が神業のように思えた。翻ってキラルネマティック液晶のモノドメイン試料は中々出来ない。配向させるべき液晶化合物は決まっていたので、是非ともその液晶を使う必要があった。スライドガラスを切って超音波洗浄、配向膜塗布、柔らかい布で一軸方向にラビング、その後スペーサーを挟んでセル組み、液晶充填とシェアリング(上下基板を僅かに擦り合わせて微小流動を起しキラルネマティック液晶の単一配向試料を作成する職人技)、偏光顕微鏡で組織観察をして一軸配向のモノドメインが出来ているかどうか確認する。先輩から研究室の秘伝を教わっても全く上手く行かない。先輩でも上手く行かない。竹添先生には「イイ試料が出来たら教えてね」と指示されていたが、先生に返事が出来ず悶々としていた。仲間ウチでは並ばない液晶との烙印も押された。クリスマスも正月も無い。研究室に(内緒で)籠って試料作製にトライし続けたが、無常にも卒論発表の日は迫る。ある時、試料作製に疲れ切って自分のデスクに戻り、雑誌会のプレゼンの準備に取り掛かろうとしたとき、反射スペクトル測定の参考文献で半球型ドームプリズムを使った実験配置図が目に留まった。今までは1mm厚のスライドガラスで平行平板のサンドイッチ型セルを作っていたのだが、シェアリングの際にフニャフニャして定型を保てていなかった。らせん軸の配列を保持できない事がモノドメインを作成できない原因の一つだった。アレコレ思案を重ねたところ、条件さえ整えれば比較的安価な直角プリズムでも同様な反射実験が出来る事が分かった。福田先生にお願いして1個1300円(1981年当時、まだ憶えている。)のBK7(材質)、λ/4(表面平滑度)の直角プリズムを2組(4個)購入して頂いた。この時点で卒論発表の10日前。データは夏にやったFortranの計算出力のみ。卒論発表のストーリーも何も無かった。直角プリズムは在庫品だったので翌々日には入手出来たが、涙が出るほど嬉しかった。当時研究室の台所事情は大変苦しく、4年生ごときが思い付きでホイホイ消耗品を買っていただける状況では無かった。有る物で何とか工夫しないといけない。(実験工場で拾った)アルミ板の切れ端を整形加工して特製プリズムホルダーを作成し、スライドガラスとプリズムの合体セルを作ったのが1週間前。試料作製の手順も液晶化合物の特性を踏まえて再考し、液晶化合物の充填温度を制御しながらシェアリング出来るように細工した。ここで卒論発表5日前。さらに悪戦苦闘すること2日間。発表の3日前の夜中、遂に液晶分子が並んだ。偏光顕微鏡で組織観察しなくても直ぐに分かった。液晶に接しているプリズム面が鮮やかな反射光を呈している。色付きの金属光沢の輝き、照明の反射光が眩しい。プリズムの傾きを変えると(入射角を斜入射側に振ると)反射色がブルーシフトして偏光依存性が無くなる。全反射だった。夏休みの計算結果が見事に再現されていた。丑三つ時だったが興奮して寝られない。翌朝、竹添先生を捕まえて反射スペクトルを測定した。精密反射測定用スペクトロメーターは8ビットのワンボードマイコン制御。バックアップ用につけたチャートレコーダーにスペクトルが表示される。これを眺めただけで実験結果が妥当であることを先生も私も直ちに理解した。スペクトルのサイドビートまで読み取れる(図1)。モノドメインの質の高さが測定結果に大いに反映されている。これには竹添先生も驚いておられた。ここまでの結果は予想されておられなかったようだ。チャートレコーダーを見ながら卒論発表のストーリーを考える。測定後、8ビットパソコンからバイナリーデータを読み出してトレーシングペーパーにロットリングで図面を手書きし、ミニコピーフィルムで白黒写真を撮影、ブルースライドに転写する。昔はパワーポイントもレーザープリンターも無かったので全部手作業でスライドを作った。この作業に丸1日かかった。発表日の朝にブルースライドが完成。発表練習なしのぶっつけ本番。よくまあ体がもったと思う。

図1 キラルネマチック液晶の偏光反射スペクトル。上段1は55deg入射(斜入射)、下段2は32deg入射(直入射に近い)。添え字(a):左円偏光、添え字(b):右円偏光。直入射に近い2-(a)、2-(b)では、左円偏光のみを反射する選択反射が700nm~800nmに観測されるが、斜入射の1-(a)、1-(b)では540nmに何れの偏光でも反射する全反射領域が観測されている。細かいサイドバンドも含めて計算と一致した。(Ref.2)

卒論のデータは竹添先生が直ぐに論文化された(Ref.2)。その頃は博士課程に進学することなど考えもしなかったので論文化には全く無頓着だったが、第二著者として論文に名前が載る事が無邪気に嬉しかった。良くも悪くもこれで浮かれた。些細な努力が実を結んで成果が出た(つもり)、廻りもこれを「ヨイショ」して下さったので調子に乗ってしまった。結果、良く言えば元気な学生、悪く言えば自分中心の生意気な学生になった。卒論後すぐさま3週間欧州一人旅を敢行し、ハンブルグのドイツ電子シンクロトロン(DESY)、パリ南大学、マックスプランク研究所、マンチェスター大学を訪ねた。在外中の先輩やら学科の助手の先生、福田先生・竹添先生に紹介状を頂く等のコネを使って複数の研究施設を訪問したのだが、先方の先生方もよくぞ受け入れて下さったと思う。パリ南大学、マンチェスター大学には液晶の分野で著名な先生がおられて、都合4人の先生にお目にかかれたのは得難い経験だった。後年、博士課程学生・助手になった折にはもう少し近しくお話できたが、先生方にすれば日本の福田研究室の卒論生が(まともなアポも取らずに、電子メールが無かったので)挨拶に来た、福田先生のお名前もあるし(丁度breakの時間なので)お茶をご一緒に、と時間を作って下さった。普通はそれで終わる。ただ、卒論の特性反射・全反射の話を切り出すと先生方の目の色が変わったのには驚いた。私の元ネタ論文は彼らにすればそれなりに知己を得た方のご研究、ポピュラーな話題だったのである。時間にすれば15分位の事だったが、表情がガラッと変わって、計算はどうだ、そのマトリックスを対角化したら固有値・固有ベクトルが出るだろう?と核心をついた質問が飛んでくる。この先生は本当に分かって質問して下さる、と思いながら、たどたどしい英語を紡ぐ。東工大に戻ったら早速やろうと思っていたアイデアを次から次へと指摘されるのだから嬉しくない筈が無い。全く予想もしていなかった、卒論発表会とは異なるサイエンスの一コマだった。

初めての海外旅行だったので名所旧跡・地元グルメも悪くなかったが、一人旅ゆえの失敗もしたし無理も重ねた。同じことを今やれと言われてもおそらく出来ないと思う。ただ、其々の場所で体験したサイエンスの感動はその無理やりが無ければ得られなかったに違いない。無謀の一歩手前で綱渡りをして帰って来れたのは只々若かったからである。若さという得体の知れないエネルギーが背中を押してくれていた、そんな気がする。後年、紆余曲折を経て博士課程進学を決断したが、卒論を巡るこの小さな体験がその理由の一つになっていた。福田先生は「博士課程に来い」とは言われなかったし「博士号を取っても直ぐには食えなかったからなぁ。」と、ある意味正直な想いを語られた。ただ、卒論に纏わる多くの出来事や日々のディスカッションを通して「自分のような者でもやれるかもしれない」と自然に思わせて下さったことは、どんなに洒落たパンフレットよりも説得力があった。欧州の3週間も、気を付けて行って来いよ、●●先生に宜しく、である。結局のところはお釈迦様の手のひらの上で踊らせて頂けただけだった。時代の雰囲気もあったかもしれないが幸運だったと思う。感謝申し上げるのみである。

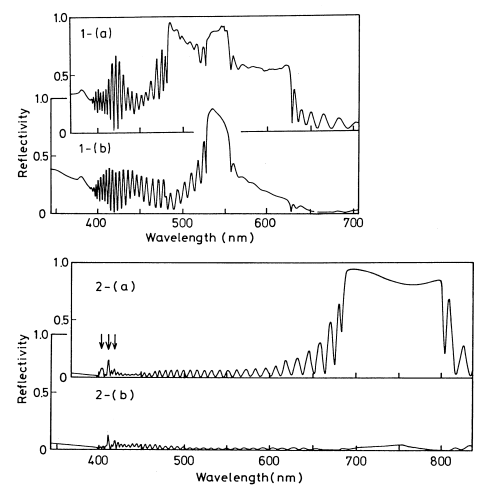

福田研究室・修士課程では卒論のテーマを発展させ、キラル誘起らせん構造の光伝播に関する実験と理論計算に従事した。博士課程では進学そのものに悩んだが、応用研究の視点を取り入れてテーマを変え、強誘電性液晶の表面安定化と電気光学効果に関する研究に従事することになった。強誘電性液晶も化合物的にはキラル分子であるため、キラルネマティック液晶と同様、研究室内で普通に使われる液晶化合物の一つであった。また、私の博士課程時代(1980年代後半以降)は今では当たり前の高精細液晶ディスプレーが無く、その開発が業界の悲願だった事が幸いした。表面安定化強誘電性液晶の電気光学効果はその高速応答性にアドバンテージがあり、チャンピョンデーターはマイクロ秒にも達する。ネマティック液晶がミリ秒だから実に103倍速い、この液晶素子の大面積化が出来れば高精細ディスプレーは目と鼻の先と言われた。国際会議でアングラ情報を集めて研究室で密に検討を加えていた頃、少し遅れて世間も注目し始めた。手狭な実験室は関連企業からの研究生で溢れかえる、場所が無いので廊下にまで作業机が置かれる、など工学部的に大変騒がしくなった。その中での博士課程進学でありテーマ決めでもあった。プロセスエンジニアリング的には強誘電性液晶を如何にして並べるか、学術としては強誘電性液晶の電気光学効果の実体は何か、どのように処理すれば特性を維持できるかが研究の主題であった。研究室の方向性としては後者のトピックスが宜しいという事で、私は電気光学効果の実体を時系列解析することになった。それにはマイクロ秒の時系列観察が可能な偏光顕微鏡がどうしても必要だったが、そのような顕微鏡は何処にも売られていない。先ずそれを開発しなければならなかった。幸い同じ学科の研究室に別用途で使われているストロボ光源があったので、それを借用して輝度が十分かどうか(カタログスペックと照らして)確認したり、(当時は写真と言えば銀塩フィルムなので)実際にカラーフィルムを使ってコマ撮り写真(もどき)を撮影して、このプロジェクトが行けるかどうか値踏みした。顕微鏡への組み込み治具も作れそうだしリレーレンズも使えそうなやつをガラクタ箱から拾ってきた。価格的にも福田先生にお願いできる範囲に収まっている。問題だったのは、コマ撮り写真を撮影するためにストロボ発光の遅延時間を設定するタイマーコントローラーが必要だった事。その出力を使って私の寄せ集め装置群も制御しなければならない。そんなものは何処にも売っていない。それでも意を決して福田先生にプロジェクトの概要を説明し、ストロボ光源の購入をお願いした。「遅延時間のセットはどうするの?」と聞かれて即座に「作ります。」と答えた。電子回路(の実学)は全くの未経験、でもやらないと進まない。友人・知人に聞きまくり(流石、東工大!)、試行錯誤の末、秋葉原でシンクロナスカウンターICを買ってきて2ヵ月かけて自作したが、成果の程は絶大だった。偏光顕微鏡のストロボ写真(図2)を撮りまくり、表面安定化強誘電性液晶の電気光学効果(正負領域のドメイン反転)に伴う配向ベクトルの転傾(disclination)ダイナミックスを解析して工学博士の学位を取得した(Ref.3)。友人からは「お前は写真集で博士号を取った」と揶揄されたが、あながち嘘でもないので言われるに任せた。ただ、小さな治具でも装置でも自作すると大変勉強になったし、競合他者との差別化が容易に出来て良い仕事に繋がる事が多かった。直ぐに入手できるものでやったことは他のグループに直ぐに真似されたように思う。

図2 表面安定化強誘電性液晶の電場印加による電気光学効果のストロボ写真。パルス波形印加後、暗視野から明視野にドメイン反転している。特徴的なパターンは転傾(disclination)の生成と消滅によるものである。(Ref.3)

-助手と渡米前夜-

工学博士の学位を1987年3月に取得し、引き続き福田・竹添研究室に助手として奉職した。助手を務めておられた竹添先生が助教授に昇任され、助手のポストが空席になったからである。博士課程在籍中は液晶ディスプレー絡みの電気会社に就職するつもりだったが、大学に残れるのであれば大変有難い事と応募させて頂いた。これも本当に幸運だったと思う。ただ、福田先生からは「3年は居ろ、でも5年は居るな」と辞令交付の日に強く申し渡された。その時分の研究室は後の反強誘電性液晶の発見(Ref.4,5)に繋がる興味深いデータが取れ始めており、活気に溢れていた時期だった思う。自分としてももう少し強誘電・反強誘電性液晶の仕事を続けたかったのでお誘い頂けるのは大変嬉しかったし、初っ端から「辞め時」を指示されても全く気にならなかった。

それから2年半ほど経ち、反強誘電性液晶の発見で研究室が沸き返っていた3年目の夏頃だったと思うが、福田先生に「先生が仰られたお約束の3年が近づきましたので次の職を探そうと思います。」「海外のポスドク(PD)を考えていますので推薦状を書いていただけると大変有難いです。」と申し出た。当時はまだ電子メールはポピュラーでは無かったので、PD枠を問い合わせる手紙を書いて福田先生の推薦状も添えて方々にばら撒いた。液晶物理の分野で15本位は書いただろうか、返事の打率は3割位。真ともなYesは1件だけ。Yes/Noの間が1件、Noが数件あっただろうか。問い合わせた時期も悪かった。向こうの新学期は大体9月だから研究室運営的にも新しいPDの方が決まった後。当然知っておくべきお作法なのだが、世間知らずで誠に呑気なものだった。ただ、真ともなYesは強誘電性液晶の大御所:Colorado大学・物理のNoel Clark先生から頂戴し、当時の日本人PDとしては破格の3万5000ドルを提示して下さっていた。(この当時は人種・地域によって給料に差があるのは普通のことだったから、この給料は例外中の例外だと竹添先生に言われた)。Clark先生と福田先生はfriendly competitor と呼べる間柄で、情報交換なども密にしておられたから、私に対する評価と言うよりも福田・竹添研究室に対する評価であったし、私に提示された給料は研究室のノウハウに対する対価でもあった筈である。もう1件のYes/Noミックスの返信はカリフォルニア大学バークレー校・物理のYuen Ron Shen先生からだった。最終的にはShen先生の研究室にお世話になったのだが、手紙に曰く、「(PDの枠は埋まっているから)貴君をサポートする予算は無い。だが、フェローシップに応募するなら私も推薦状は書くから言って欲しい。」との事。Shen先生は非線形分光学の大家であり、表面・界面計測に二次非線形光学効果を用いる画期的なお仕事を創始されておられたが、無論私とは直接の面識は無い。手紙の文面もShen研究室でのPD応募に対する返信の定型だと思われた(応募者だって桁違いに多い筈だ)。冷静になって考えてみれば、私にShen研究室に有益な技量が有ったかどうか極めて怪しい。また、そのような状況で簡単にPDとして採用して頂けるとも思えなかった。ただ、福田・竹添研究室での強誘電・反強誘電性液晶の仕事とは別次元で、液晶分子の配向メカニズムを解明したい(すべき)と考えていたし、両先生方の影響で物理っぽい材料屋になっていた身には二次非線形光学効果を使う表面・界面計測は大変チャーミングに見えていた。

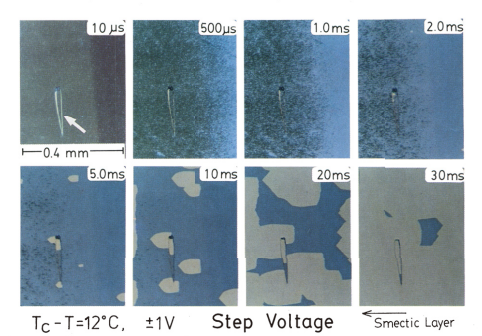

という訳で、決定プロセスが二者択一になった。一方は強誘電・反強誘電性液晶の物理をコロラド大でやる、給料は良い、Clark先生はこの分野の大御所で液晶物理を格段に深められるだろう。福田・竹添研で確立したノウハウを先方の成果に融合させるのは展開としても悪くない。今一方は二次非線形光学効果を使った液晶の表面・界面計測。カリフォルニア大学バークレー校・物理のShen先生は超一流。ただ渡航費生活費は(フェローシップの獲得も含めて)自分で工面する必要ある、今後の学術としての展開は未知数だが、表面・界面計測に方法論の乏しい分だけ他者に先駆けてチャレンジする価値は十分あると思った。何れも「取らぬ狸の皮算用」、研究の世界がそんなに甘くないことは分かっている。先生方は何も仰らない。Clark先生の所に行けとも行くなとも仰らない。どちらも一局の将棋だが後者は予算が無い分最初から相当な覚悟がいる。後輩の学生諸氏の方が寧ろ煽ってきて煩い位だった。「大内さんは金に目が眩むかもしれませんが、僕ならShen先生の所に行きますねぇ」とか何とか、日頃の小言の恨みもあってか散々弄られた。ある時、福田先生が私の身分を1年間休職にすると仰られた。これは福田先生と竹添先生が(誠に申し訳なくも)助手の役回りである学生実験の面倒を見て下さることを意味する。1年間は基本給の6割が支給されるため、無給の研究員でも爪に火を灯せば何とか生きていける。Shen先生の所に行くなら行け、その後は自分で何とかしろ、という事だった。我が耳を疑ったがもう決めるしかない。自分の研究の方向性に一石を投じられるのは今しか無かった。急いでShen先生に手紙を書く。兎に角、滞在費の目途が立ったから其方に行く事、併せてフェローシップに応募するための推薦状の作成を依頼した。郵便は遣り取りに時間がかかる。10月下旬に推薦状を受領し、福田先生のものと合わせて急いで山田科学振興財団の海外研究援助に応募した。民間の財団には珍しく1年間の長期滞在に対応していたので採択されれば生活はかなり楽になる。ベイエリアの家賃は当時から相当に高かったから祈るような気持ちで2月の結果発表を待った。

研究室は反強誘電性液晶の発見で沸き立っている。年末も年始も無い。反強誘電性液晶ならではの新しい駆動方法の提案もあり、研究室内の熱気には凄まじいものがあった。その中で渡米の準備を開始する。山田科学振興財団のフェローシップに応募はしたが、採択される可能性は低いと思っていた。アパートの予約も、爪に火を灯す覚悟で出来るだけ安価になるよう多少の不便は我慢した。研究室での仕事の後Shenグループの関連論文を読み始めたが、自分の浅学菲才をこれほど悲しく思ったことは無い。学部時代に習った電磁気学も量子論もスコア的には悪くなかったが、ここに来て全く役に立つレベルに無い事を痛感した。カリキュラム上必要とされる基礎科目(実務に直接関係しない基本的な概念を教える科目、実学に対する虚学)を教える方も教わる方も「材料」であることに腰を下ろしてそれ以上を求めようとしていなかった。教える方はそれが実体験であるし、学術的にもその分野で十分に成功しておられるから良いとしても、教わる方が何の疑問を持たずに漫然と追従していたことを密に恥じた。当時の東工大生は学科の垣根を越えて(理・物でも理・化でも)幾らでも単位が取れたのだが、一方でそんなことに汗しなくても良い所に就職できるしそれで不自由は無かった。友人諸兄は其々の会社で大活躍している、ただ、今の自分の立ち位置でそれは通用しない。要は初めからやり直しを強いられたのである。特に(あくまでも私の場合だが)学部時代に物理数学をちゃんと修得しておかなかったことが響いた。物理数学はそれだけでしかないから、我々にとってあくまで一つの技術に過ぎない。ただ、その技術を使って量子論でも電磁気学でもその深みを記述するものだから、Shen先生の論文に引用される名著(論文や教科書)を読んでも式の意味するところや式の行間が全く味わえなかった。外国語が分からずにその外国語で書かれた小説を味わえと言われているようなもので、引用されても自分には全く理解が届かない。読解すべき論文は当然分からない。読み始めたばかりの頃は行きつ戻りつで大変苦しかった。そうこうしている間に2月の修論・卒論の時期になり、後輩クンの面倒などに忙しくしていた最中に山田科学振興財団から海外研究援助採択の通知が届いた。これは本当に有難かった。少なくとも爪に火を灯して生活しなくても済みそうだ、嬉しさよりも安堵の気持ちの方が強かったように思う。Shen先生にフェローシップ採択の連絡を入れると、達筆の返信が来た(図3)。論文の理解は追いついていないが、私のmotivationは評価していただけたように思えた。

図3 Shen先生からの手書きの返信。山田科学振興財団の海外研究援助採択のお祝い。達筆が素晴らしい。

「カリフォルニア大学バークレー校時代」-バークレーに来た-

カリフォルニア大学バークレー校はサンフランシスコの湾を挟んで対岸に位置する全米有数の大学で、校風はリベラル、服装もカジュアル(物理だったから輪をかけて)、先生に対してもファーストネームで呼び合う明るい雰囲気を醸し出していたが、全米公立大学のトップを自認し学生諸氏の意識も高かった。単身赴任だったので生活の立ち上げには人並みに苦労したが、節約を旨として自炊に努めたので料理の腕は各段に向上したし、研究室のメンバーとは積極的にコミュニケーションを取ったので英語もそれなりに上達した。

Shen研究室の運営方針は自分には誠に有難かった。実は、行き先の二者択一で悩んでいた時に、ある方からClark研究室は大所帯でClark先生と直接議論する機会はあまりない、といった話を耳にしていた。国際会議に何度か出席してClark研究室のメンバーと食事をすることもあったし、遠巻きながら研究室の様子も見ていたのでその指摘はあながち間違いでは無いだろうと思った。翻って、Shen研究室に関しては間接的な情報が多かったが、Clark研究室ほどの大所帯では無いし、Shen先生は学生とのディスカッションを尊ぶと複数の方から聞いた。PDとして行くわけだから扱いは学生とは異なるだろうが、福田・竹添研究室での自由闊達なディスカッションが研究成果の拠り所だったとの想いがあり、次第に給料の高低よりもその研究環境の高低に意識が向いてきていた。金のために行くわけでも英語の勉強のために行くわけでもない。自分がこの道で成長出来るかどうか、先方に対してもwin-winの関係が築けるかどうか、その1点のみである。渡米は期待と不安とが入り混じった複雑な想いを抱えながらのチャレンジだった。

サンフランシスコ空港にはShen先生が迎えに来て下さった。その足で予約したキャンパス近くのアパートに向かう。キャンパスへの行き方、生活に必要な場所、銀行、郵便局、コーヒーショップ、外食に使えそうなレストランをざっと紹介してもらう。スーパーマーケットには奥様にもご同道頂き、生活に必要な物を二抱え程購入して車で運んでもらった。翌日、キャンパスに向かう。ラボで液晶グループの大学院生と顔合わせをして、自分の机を宛がわれ、研究室にある実験装置に関する説明を受ける。第二次高調波発生(SHG)装置や位相測定装置は後日テスト実験で一緒に使ってみることになったが、テーマに関する具体は少し慣れてからという事になった。翌日大学院生のC君からピコ秒レーザーの使い方を学ぶ。手作りのエレクトロニクスや光学コンポーネントが多く感心する。制御パソコンも型落ちの8ビット(!)だ。自分の卒論の頃を思い出した。予算が有れば買っても良い。でもそれは無いなら無いなりに作れることが前提である。東工大・助手の時代は強誘電・反強誘電性液晶の登場で研究室予算も潤沢になり、それに頼る事が多くなっていた事を反省した。

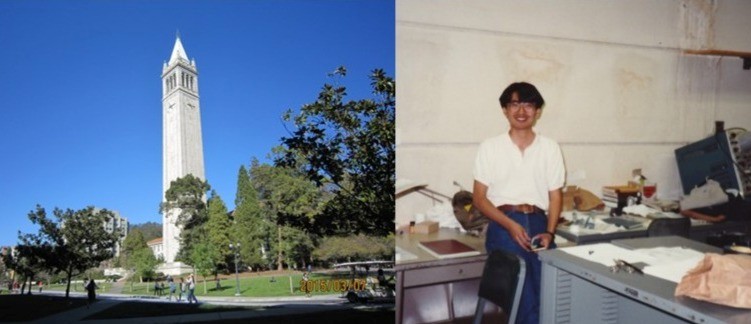

図4 カリフォルニア大学バークレー校はサンフランシスコの対岸に位置する全米有数の総合大学である。キャンパス中央にカンパニーリという名前の塔があり(左図)、物理学科の建物はその裏側にあった。キャンパスは美しく整備され、カリフォルニアの紺碧の空と緑の芝生・白っぽい建物の対比が素晴らしかった。毎朝、ラボに向かう道すがらにカプチーノを買いユーカリの木々を抜けてオフィスに向かう。建物の入口で緑の芝生と青い空に別れを告げ、地下のラボ(右図)への階段を降りた。昼食は芝生上に座ってサンドイッチを頬張るので、ちゃんと日焼けもした。

さて、一人でSHGの復習実験をしている時、Shen先生が実験室に降りて来られた。Shen先生の居室は5階に、実験室と学生居室は地下1階にある(図4)。学生はデータを抱えて先生のオフィスに詣でる。先生も時々下に降りて来て学生と話をする。それとは別に3時にコーヒーブレークがあり、皆で近くのカプチーノショップ(Caffè Strada、地元では結構有名、今でも在る)に出向いて硬軟取り混ぜた話をした。先生が5階から降りてきたという事は少々シリアスな目的があるからで、案の定、テーマの可能性をリストを書きながら説明して下さる。研究室に入って5日経っているから、君もそろそろ何が出来るか分かっただろう、具体的なテーマを考えようか、というノリ。リストの項目は理解できる、ただ、具体化は難しいだろうと思ったが反応は控えた。”a good problem to be solved”というフレーズが耳に残る。当方もそろそろテーマを投げてみる時期だと思った。

-I'm not interested in your interpretation.-

強誘電・反強誘電性液晶はスメクチック相と呼ばれる層構造を備えた液晶相の一種で、「層」という1次元秩序構造を持つため一様配向状態を作るのが難しい。特に一度形成された層が壊れると、重心秩序の無い(層構造の無い)ネマティック液晶相に比べてその回復には余計な手間がかかった。福田・竹添研究室でこの問題に悩まされたことも有り、ラビング処理を施した1軸配向膜上の液晶分子の異方性と、その上に形成されるスメクチック液晶相の一様配向性の相関を見たら面白いのではないかと思った。簡単な(偏光顕微鏡を使った)実験をしてデータを纏め、5階のオフィスに出向き、Shen先生とディスカッションする。学生は一々先生の予定を確認せずにオフィスに上がる。もし居られたら、Shen先生はどんな仕事をしておられてもメンバーとのディスカッションを優先させた。電話中であったり、先客が居られる場合は何分後に来るように指示される。それ以外の理由でディスカッションを断られたことは無かった。明らかに何らかの仕事をしておられても必ず手を止めて我々とのディスカッションに時間を使った。日本ほど教授の会議は多くないのかもしれないが、ディスカッションに対する優先度の高さには頭が下がった。

さて私がミニ実験のデータを纏めて、スメクチック相の配向に関する問題を提案したのだが、偏光顕微鏡観察の結果を説明するところから始めた。「この液晶組織はああだ、こうだ、だから配向ベクトルはこうなっている」、、、といった調子で説明する。観察結果のしめくくりに、「、、、だからこうなっている事が分かる。よって、別途行うSHGの結果と比較すると面白い。」といった調子だったように思う。Shen先生は終始ニコニコしながら私を喋らせておられたが、私の説明が終わると開口一番「I'm not interested in your interpretation.」と仰った。多分、その後のフレーズは「Let me tell you how to create science.」位だったと思う。当時の液晶物理学は分子論の形での相当な発展形があり、低次元のネマティック液晶については大分理解が進んでいたが、層構造を有するスメクチック液晶に関しては依然として不明な点が多かった。特に強誘電・反強誘電性液晶については今後の発展に待つところが大きく、それでもそれらの液晶を使って高精細ディスプレーを開発する為にはそれなりの指導原理が必要だった。従って、この分野の研究者たちはClark先生や福田先生らの先達も含めて、全ての研究者が配向ベクトルのモデル図を用いて議論していた事情がある。それは今でも十分な妥当性を保持しているが、全体として一つの「解釈」に過ぎないことに注意すべきだった。日本から来たmotivationアリアリの小生意気な若者は、「これはこう解釈できる」、、、、と続けて、よって「こういった事が分かる」とやった。解釈を続けてもそれは解釈でしかない。何もproof出来ていない。その事をこの日本の若者は理解していない、という有難い指摘だった。「interpretation」が悪いのでは無い。「interpretation」と「proof」をちゃんと区別出来ているか、この実験事実は何をproofしているか、どこから先がinterpretationなのか分かっているのか、その区別が無いとscienceにならないぞという一言である。工学系の成果発表の場合(修士でも博士でも)工学に資することが研究の大前提である。全てを理解して製品が出来る訳では無い。むしろその逆で大概は成果としてのモノが先にあって、その後に成果に対する説明がある。その説明は(全てを理解している訳では無いから)仮定や解釈が多くなるのは当然で、私もその中で育ってきたから自然にその流儀で論旨を組み立ててしまっていた。それで「工学」は発展して社会貢献してきたし、それはそれで十分アリである。ただ、「科学」はproofの積み重ねを貴ぶところだと理解しておかないと、interpretation だけでは何をやっても「科学」に貢献出来ない。ちゃんと両者を区別しろよ、という戒めだった。その日のShen先生との議論は私が先を続けられず、また今度相談しようとお開きになったが、その日は一日中その事ばかり考えていた。理学部に来たなぁという感慨と、これから研究室のメンバーとして議論を重ねていく上で一番大切な事を学ばせて頂いたことに感謝していた。

Shen研究室では楽しさアリ、苦しさアリの研究生活を送ることが出来たが、充実していたことは間違いない。渡米したからといって自分の物理が格段に向上するわけでもなく、不足するところはやはり厳しかった。それでもグループ内での液晶関連の仕事に貢献できたし、幾つか論文も連名で出すことが出来た(Ref.6-10)。都合1年半の滞在だったが、最後の半年は十分なPDの給料を頂けたので、1年のご奉公で無給の研究員から普通のPDに昇格できたことになる。

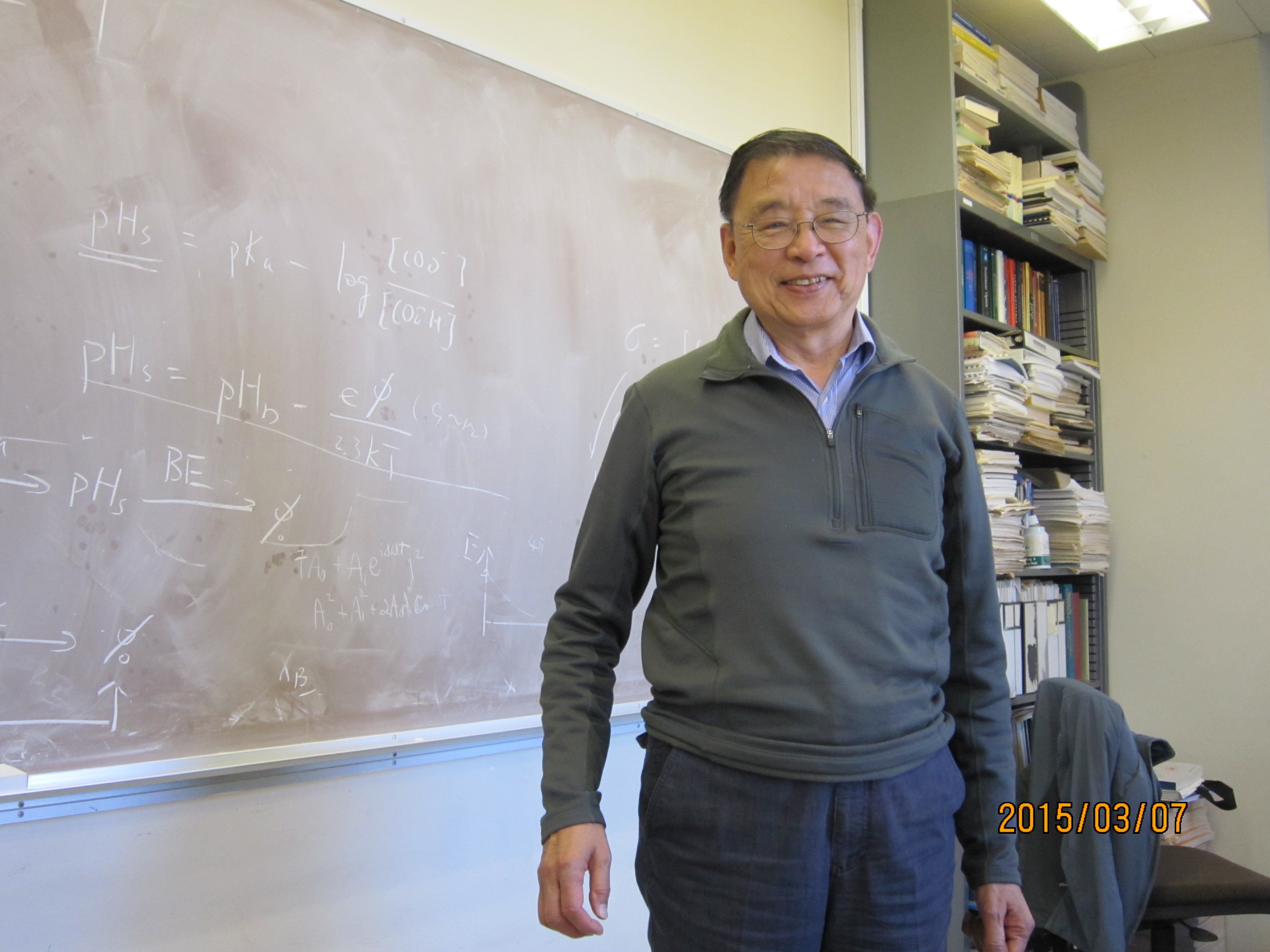

図5 ディスカッション用の黒板の前に立つShen先生。撮影時、御年80歳。

Shen先生の研究室内での仕事の進め方に前述のディスカッションは欠かせないものだった。私は大学院生と組んで仕事をする事が多かったが、大体3~4日ぐらい実験をするとそれなりのデータが溜まってくるので、それを纏めて5階のオフィスに行き、先生とディスカッションをする。私が組んだ大学院生はとりわけ熱心で優秀な学生さんだったので本当に助かった。研究室では先生とのディスカッションが勝負である(図5)。纏めた実験データから何が言えるか・proof出来るか、それは我々が主張するのだが、それに対してShen先生から質問が出る、それに答える、分からなければ宿題になったり次の実験への指示が飛ぶ、それを繰り返しながら一つのプロジェクトが進行していった。実験も理論計算も強制されるという意識は薄かった。ディスカッションしている間に我々もその実験が必要だと思えてくる、だからやる。「君たちが言っている事が正しいなら、これはこうなっているはずだが、確認したか」に始まり、「理論が有るはずだ、式で説明しなさい」等、質問は様々な方向から飛んできたし予断を許さなかった。質問が出尽くしてこれで問題が解けたとなると「You convinced me.」というフレーズが返ってくる。これは論文を書いて良いよ、というメッセージ。オフィスを辞し廊下に出て大学院生とハイファイブを交わす、嬉しい一瞬だった。但し、いつもこうなるとは限らない。データを纏めて、大学院生と今日でmission completeだと思ってオフィスを訪ねても、散々に矛盾点を指摘され、実験の不備を指摘され、それこそ完膚なきまでにやられる事もあった。逆に、地下室で実験をする、あれもダメ、これもダメ、何を工夫しても上手く行かない。このプロジェクトは終わりだと観念して報告に行く、あれは確認したか、これはどうだ、色々質問があり、それに対応していくうちに実は我々の作業仮説が間違っていた、誤解していた、実験方法に誤りがあった、、、ことに気付かされる。君たちはダメだと言うが、もしそうならココがこうなっているはずだ、だがそうじゃない。ならコレが生きる、あれを試せ、これを試せ、、、で救われた事が何度もあった。実験とディスカッションは科学の両輪、どちらが欠けても上手く無い。日本に居た時にディスカッションを軽視しているつもりは無かったが、Shen研究室に来てディスカッションの有用性を再認識した。ディスカッションにも色々な流儀があるからここで強弁するつもりもないが、話を進める上で批判的であることはやむを得ないとしても、そこで留まらずにその先の建設的なディスカッション、”create science”を認識しておかないと結局は満足できる結論には至らなかった事が多かった。天才は一人でやり切る事が出来るだろうが凡人には無理だ。あのディスカッションが無かったらShen先生の研究室で私は何の成果も残せなかったろう。凡人はサイエンスを一人で創ることは出来ないが、良いディスカッションの結果が”create science”に至ることを身をもって学ぶことが出来た。本当に有難かった。

後年、日本に帰ってきて大学院生やPDと対峙した時に、ディスカッションの意義を分かっていない方がおられて困った事が度々あった。自分を振り返ってみて、さてさて学生時代にそれを理解していたかどうか甚だ怪しいものだが、少なくともそれが嫌いでは無かったし、ディスカッションは理学工学を問わず大切な作業だという認識はあった。ここ暫くの経験で申し上げると、「質問されるのが嫌いな学生(質問=先生に欠点を指摘される・いじめられている、、と思うらしい)」、「議論した結果を受け入れられない学生(私(学生)が最初に考えた解釈を結論として話させてくれない先生は酷い(いや、それ違うでしょ、その実験結果からそんな結論出ませんよ))」等、あれあれ?と思ったケースは年齢を重ねる程に増えていった。世の中が日本の科学技術の行く末を心配する今日この頃だが、その遠因は科学技術に至る前の、身近な所作の中あるような気がしている。研究予算は大切だし、それをドライブする熱量も必須である。その方面でご尽力頂いている諸先生方には改めて敬意を表するものだが、建設的な意見交換の出来ないコミュニティは柔軟性を欠く、この事を忘れてはおりゃせんか?と不安になることが多くなった。作物の生育のためには水も肥料も必要だが、何よりすべてを受け入れる豊かな土壌が必要だ。建設的なディスカッションの出来る人材を育てられるかどうか、が今の大学に問われている気がしてならない。

滞米は1年半に及んだが、色々事情があり日本に戻る事にした。カミさんを日本に置いての単身赴任だったので、この状況を続ける訳にもいかない。学位を取得してから5年経っているのでそろそろ次のステップを考える時期だった。改めて職探しを始めねばならない。今ならネットで検索して応募書類を電子ファイルで送付する。当時は学会誌後付けの人事公募やら個人的な連絡でしか情報を入手できなかったから、先ずその部分で色々な方から情報を得られるよう腐心した。応募に際しての分野選択にも悩んだ。自分の出身は東工大・有機材料だが、有機材料の主流(高分子や繊維)の外側にいて低分子の液晶を扱っている。イオン液体も学際的な分野だが、液晶も負けず劣らず学際的だった。新規化合物は化学から、デバイス面では電気・電子、動作原理や特性解析では応物や物理から学術が派生している。当時、私は応用物理学会や液晶学会(当時、討論会)で成果発表をする事が多く、化学会や電気・電子系の学会とは殆ど縁が無かった。いきおい応物系・物理系の人事公募を検索し、その中で応募書類を出していた。無論結果は芳しくない。今であれば、理由は分かる。福田・竹添研究室での強誘電・反強誘電性液晶の成果は悪くないし、Shen研究室でのSHGを用いた表面解析も成果が出始めていた頃でこれも悪くない。ではその次に何が来るか、説得力のある面白いと思って頂けるプロポーザルが書けていないのである。(無論、それ以外の要因もあるが、、、)拠り所にしている学問体系の中で、応募者の立ち位置や次に向けた方向性が大局的に書けていないと、幾ら個別の仕事が良いと言われても常に?が付きまとう。個別も大事だが総論・俯瞰も大切。「だから君は何なのさ」、に答えられないとねえ。「福田先生・竹添先生、Shen先生の手のひらに載っているのは分かったから、そこからどう飛躍したい」のかしっかり考えておくべきだった。生来の怠け癖は中々抜けないものだ。

そうこうしている時に竹添先生から人事公募情報が届いた。化学科の助教授公募である。応物系の公募情報ばかり見ていたから化学系の情報には全くタッチしていなかった。機能性有機化合物の表面・界面に関する物理化学を進めておられる様で、成程、とは思った。ただ、用いておられる手法が光電子分光、放射光とある。それこそ見た事も触ったことも無かった。今までは自分の業績に照らして関連する公募を探し出して、その上で応募書類の作成に頭を捻っていたから、これまで大変お世話になった竹添先生からの情報とは申せ、何故このような情報を勧めるのか理解できなかった。自分はこれからレーザーを使って非線形分光をやろうとしている。そのために色々勉強している。次のポストでもそれを発展させたかった。廻りにいるShen研究室の大学院生にも愚痴を言ったし、情報を提供して下さった竹添先生にもご厚情は謝しつつも文句を書き送った。FAXだったと思う。「何故このような関係ない分野の公募をお勧め頂くのか理解できない、、」と。

暫くして竹添先生から返信があった。要は「有機化合物の表面・界面の仕事をするのであれば、君が使うSHGがグループの研究に使えるかどうか検討したうえで先方が判断する。その事が分からないのか。君が決める訳じゃないじゃないか。」不思議なもので、Caffè Stradaでカプチーノを啜りながらX君にも同じ事を言われたのである。こんな感じだったか、、「Hey, Yukio, if he is interested in your work, he will hire you, right? He will decide whether or not to hire you. That is His choice, Not Yours.」X君の返事が竹添先生の返信とあまりにも同じだったので、カプチーノを片手に思わず唸ってしまった。心の中でご助言いただいたお二人に感謝する。竹添先生しかりX君しかり、だ。私はどうも甘くていけない。何やってるんだ。その日の実験が終わり家に戻る。応募書類を纏める。何通も書いているからひな形は出来ているし造作もない。文脈を整理して化学科用の文言を書き加えるだけ、小一時間ほどで出来上がった。翌日、参考論文をコピーして添付しFEDEXで日本に送る。そして何度かの遣り取りの後、そこに決まった。名古屋大学理学部化学科物性化学研究室、関一彦先生の研究室に助教授として採用して頂いた。1992年の初夏である。材料を出て物理に行き、今度は化学でお世話になる。あまり先々の事を考えないタイプの人間ではあったが、結果がここまで振れるのも奇異に思えた。Shen先生も驚いておられたが、喜んで下さった。私が材料系出身だから化学でも対応出来るのだろうとお考えになられたようだ。福田先生、竹添先生も驚いておられた。人後に落ちぬ怠け者でも何故だか首が繋がった。東京から名古屋に向かう新幹線の中で、またゼロから始める、やることの一歩は一歩だ、何時でも何処でも同じことだ、と思った。

-地に足のついた研究-

名古屋大学理学部化学科に異動になったが、イオン液体に触れるまでには更に10年の月日が必要だった。その間、関一彦先生の物性化学研究室で色々な事を経験させて頂いた。関先生も教授として赴任されて間もない頃で、私は3年目に着任したことになる。実験道具なども色々と集めながら研究室を立ち上げておられる最中だった。先ず、赴任して早々に「レーザーは自分で稼いでくださいね」と言われ、無論そう努力するつもりであったから普通に「分かりました」とお答えした。関先生らと連れ立って、某研究機関の廃品(実験機器)抽選会に出向いて古いオシロスコープやテスター等の電子機器を引き受けてきたことも有る。関先生は岡崎の分子科学研究所のUVSORに在籍されていた経緯も有り、分子研の先生方とのコネクションも豊富にお持ちだったことから、私が分子研にある中古のピコ秒YAGレーザーを借用させて頂く際に便宜を図って下さった。名古屋に行って最初の数年の学会発表ネタの幾つかは、ここで進めたSHGの結果である。又、研究室では放射光を用いた軟X線吸収分光を行っていた事から、学生と実験器具やら何やらを車に積んで、筑波山の麓にある放射光実験施設・KEK-PFにキャラバン隊を繰り出していた事もある。研究室全体がアクティブに動き回っていた。ゼロからの出発、兎に角、色々やらせて頂いたし、ネタもご提案申し上げた。ただ、多くの事が自分にとって新しい案件であったため、アイデアを出して対応する「つまみ食い」的な研究になりがちで、自身にとっても心棒の定まらない時期が続いたのは少々苦しかった。関先生は折に触れて「地に足のついた研究をやって下さいね」と仰られ、その都度、身の引き締まる思いをした事を思い出す。研究室のアウトドアアクティビティも盛んに行われた。岐阜の山の中にある「地球村」という公共の宿泊施設に出向き、1泊2日でソフトボール大会、バーベキュー、温泉、飲み会のフルコースを毎年堪能した(図6)。時代と言えば時代だが、研究室のメンバー総出で研究以外の事に没頭すると、その後の研究室の雰囲気に風通し良さを感じる事が多かった。

図6 物性化学研究室の恒例の行事、「地球村」レクリエーション。1泊2日でソフトボール、バーベキュー、温泉、飲み会のフルコースを堪能する。関先生は右端、私はこのころ髭を蓄えていた。(写真は2007年3月のもの)

自前のレーザー1号機は科研費の基盤研究Bで購入したナノ秒YAGレーザーだった。かなりの額をレーザー購入に充てたため、消耗品代を捻出するのに苦労したが名古屋大学で実験出来る環境が整った事が有難かった。この頃は非線形分光と言っても基本波(1064nm)の倍波(532nm)を観測する第二次高調波発生(SHG)に留まっていた。イオン液体の表面・界面計測で用いる赤外-可視和周波発生振動分光(IV-SFG)に手が届いたのは1999年のことである。この時期、名古屋大学・化学でCOEプロジェクトが実施される運びとなり、関先生率いる物性化学研究室もそれに参画することになった。その流れの中でIV-SFG法で使えるピコ秒YAGレーザーをリストに加えて頂く縁に恵まれ、プロジェクト実施の最後に購入できる運びとなったのである。ただ、現在のようにIV-SFGシステムとして装置が売られている訳でもなく、実機についてはShen先生の研究室で拝見して概要は承知していたものの、その立ち上げは手探りでやらねばならなかった。当時、米国製のピコ秒YAGレーザーは大変高価で、これを買ってしまうと赤外光を発生させるための非線形結晶や付属品を購入出来なくなる。比較的安価な東欧製はレーザーの安定性に問題があると言われていた。予算は頂戴したが無い袖は振れない。米国製は高すぎて買えないので、意を決して東欧製のレーザーを扱う日本の総代理店を訪ねた。社長にお目にかかり、結局レーザーシステムとして購入することになったのだが、満足の行くIV-SFGデータが取れるまでに大分時間が掛かった。小さいパーツの不具合は言うに及ばず、レーザー発振の不安定性のためにメインのピコ秒YAGレーザーを全交換させたこともある。今では素晴らしい製品を世に送り出しているその会社も、当時は開発途上のレーザーを改良しながら販売し続けている、そんなノリだった。ある問題に対応するために改良を施して私に販売したのだが、その改良が新たな問題を発生させ不安定になってしまった、、、開発途上の製品にアリアリの出来事と言えた。日本の総代理店には大変お世話になったが、そんなこんなでデータを取るまでに大変苦労した。(Shen研究室のIV-SFGシステム初号機はレーザーも波長変換ユニットも電源も含めて全て手作りだった。それに比べれば遥かに楽である。)

-イオン液体との出会い-

IV-SFGシステムが真ともに動き始めたころ、2002年頃だったろうか、東京への出張用務の途中か何かで濱口宏夫先生(現・東京大学名誉教授)にお目にかかっての立ち話に、「変った液体があるんだけど色々測ってみると面白いと思うよ。関君に渡しといたから、、。ちょっと遊んでみてよ」と仰られた。名古屋大学に戻り関先生にお目にかかると「濱口氏から面白い物をもらったので、合間で構いませんから見ておいていただけませんか?」との事、透明な(一寸黄色味を帯びた)液体(確か[C4mim]BF4と[C4mim]PF6だったと思う)が机の上に置かれている。強誘電・反強誘電性液晶で育った人間には等方性液体相は実験の「終了」を意味するのだが、ここに置かれた「イオン液体」はどうやら研究の「始まり」を主張しているらしい。名古屋大学に赴任して、何れは柔らかいものに戻りたいとは思っていたが、ココに戻るとは思わなかった。「イオンで出来た液体だそうです。面白いでしょう?でも地に足のついた研究にして下さいね」と関先生はいつもの如く仰られる。構造式のメモ書きを拝見する。構造は何処となく液晶化合物のそれと似ていなくもない。イミダゾリウム環の骨格にアルキル側鎖が付いている。シアノビフェニル液晶に似ているなと何となく親近感を持った。もしこの液体に何等かの特徴的な構造があるなら、液晶研究で培った感覚が使えるかもしれない、、、と思った。結果から先に申し上げるとイオン液体はそうでもあるし、そうでない部分もある。秩序と無秩序の混ぜ合わせ、引力相互作用に斥力相互作用・エントロピーも一役買っているところは液晶との類似点が見て取れる。イオン液体がユニークなのは、それらに静電引力すなわち格子エネルギーが加わって遠巻きに系に制限を掛けているところだろう。余談だが学生時代にもう少し液晶の分子論と統計力学を真面目にやっておくべきだった。それをやったからと言ってイオン液体のそれが直ぐに解決される訳では無いが、もう少し学術的に道筋をつけて本稿を纏められただろうし、その流れで論文も書けた筈だと反省している。

さて、濱口先生から頂いたイオン液体は、電子構造の観点では当時助手だった石井久夫さん(現・千葉大学教授)が光電子分光を測定され、我々は先ずイオン液体の気/液界面を測定することから始める事とした。当時PDだった飯森俊文さん(現・室蘭工大教授)と一緒にIV-SFGに取り組んで、とりあえず濱口先生から頂戴した2種類のイオン液体について気/液界面構造の論文をChem. Phys. Lett.に発表した(Ref.11)。イオン液体研究会の前身である特定領域「イオン液体の科学」が2005年に発足しているから、恐れ多くもこのレター論文1本で計画研究に参画させて頂いた事になる。これも幸運だったと言わざるを得ない。イオン液体研究が産学ともに上げ潮基調だった中で、物理化学的視点での研究者人口が多くなかったことが幸いした。特に表面・界面の研究者がマダマダ注目していない時期だったから、レター論文1本でも日本国内では優位性を主張しやすかったと思う。成熟した分野ではこのような按配になる筈も無く、IV-SFGシステムの入手のタイミングといい、その直後のイオン液体との接点といい、自分の想定していなかった展開の中で実力以上の役目を頂戴頂けたことは本当に有難かった。

理学部化学科に在籍していたおかげで、研究室に所属してくる学部学生は有機化学のミニマムを修得していた。これは(自身を含む)東工大・有機材料にもカリフォルニア大学バークレー校・物理にも無い優れた特色だった。イミダゾリウム系イオン液体はコツさえつかめばそれ程困難な合成でもない(らしい)ので、鎖長を伸ばす、メタセシス反応で望みのアニオンと抱き合わせる、事は研究室内のお作法としてひとりでに確立していった。つまり化合物単体としてのイオン液体の気/液界面の計測は一定のルーチンに成り得た。卒論生として岩橋崇さん(現東京科学大学助教)がメンバーとして加わり、飯森さんと一緒にイミダゾリウム系イオン液体気/液界面の鎖長依存性を測定した(Ref.12)。さてその頃、単体の物質依存に加えて、その次の研究の方向性として2つの視点を考えていた。容易類推意外の何物でもないが、一つは混合物、今一つは埋没界面である。混合物は私の液晶研究の履歴が反映している。液晶ディスプレーに用いられている液晶化合物は単体で用いられることは殆ど無く、多種多様な液晶化合物の混合物である。これは液晶相における粘弾性係数の他、転移点や配向性などの諸物性を制御する為にそのような方策がとられるのだが、イオン液体も産業界で利用される際は単体ではなく混合物だろうと(勝手に)思っていたから、代表的なイオン液体の混合物の表面計測をしておくべきだと考えた。ただ、液晶の場合は諸物性が数値化されているため、混合に対する性能評価を出しやすいのだが、イオン液体の場合は何に使えるか、どのような物理量を制御すべきか全く分かっていない。AとBを混ぜたところで何故その2つの化合物を混ぜるのか目的がはっきりしない点、混合物の表面計測の問題点を明確化することに腐心していた。今一つの埋没界面について言うと、イオン液体を電気化学応用する場合はイオン液体/電極界面の振る舞いが検討必須、合成化学に応用する場合はイオン液体/分子液体界面が検討必須である。IV-SFG法は赤外光と可視光を測定界面に集光し、そこで発生する和周波光を観測する分光法で、測定界面に赤外光、可視光が届き、和周波光が外界に放射されるような特殊な按配が必要である。それに加えて電気化学界面の場合は電気化学のお作法に則って電極表面や電位を制御しなければならない。液/液界面では液相における物質移動についても配慮しなければならない。いずれの場合もセットアップは「言うは易く行うは難し」である。その分野の知識が必須であり、一人で出来る事では無かった。

単一化合物からの展開は混合物から始める事にした。電気化学界面や液/液界面はそれなりに準備が必要だったし、直ぐに結果が出るとも思えなかった。混合物であればイオン液体単体の測定と大同小異である。韓国Sogang大・物理のDoseok Kim教授に知己を得て、イオン液体およびその混合物について共同研究することになった。彼はソウル大学出身、その後カリフォルニア大学バークレー校に移りShen研究室で学位をとられた俊才である。私が名古屋大学に異動になった後も度々Shen研究室を訪問してメンバー諸氏と親しくなっていたので、いずれ機会があれば共同研究しましょう、と提案していた。当時、彼の研究室ではIV-SFG法を用いてアルコールおよびアルコール水溶液の気/液界面のギブス膜を検討していたので、イオン液体およびその混合物の話題も興味深い新たな展開となり得た。温厚な立ち居振る舞いの中にも舌鋒鋭く、小生の甘い解釈を訂正して頂いた事が何度もあった。Kimさんとはイオン液体に関する色々な話題で共同研究させて頂いたが、誠に得難い共同研究者だった。我々が東欧製のレーザーを使ったIV-SFGシステムに苦労する中で、当事者でなければ知り得ない貴重なノウハウを伝授して下さったことも併せて感謝している。

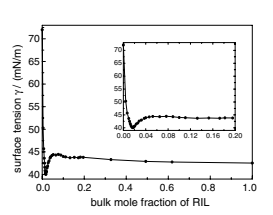

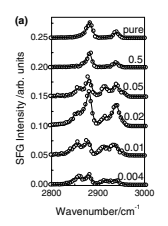

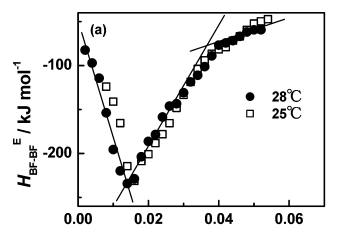

イオン液体[C4mim]BF4水溶液の気/液界面(Ref.13)から入ったのは安直だったかもしれないが、アルコールの件もあったので自然と言えば自然の流れだったように思う。さらっとやって、さらっと成果を出しましょう。IV-SFGのコミュニティではイオン液体はまだ注目されていないから刈り取り放題、、、とか何とか居酒屋で語り合って決めたように思う。特定領域の採択前だったので成果も欲しかったのが正直な所だった。ところが、これが生みの苦しみに至る最初の入り口だった。論文を投稿して、上手くいく場合もあればいかない場合もある。普通の研究者なら先刻ご承知の事であるが、幾つかパターンがあって、それなりに対応方法が定型化されている。当方の間違いに気付かされればそれは仕方なく引っ込むが、明らかに査読者が誤解しておられたり、無知であったりした場合は、まあそれなりに丁寧にお返事を書けば大体復活する。(無論例外もある。また頑迷な方もおられたが、公知の事実には逆らえないので、その指摘を淡々とやった。)ところが、至極単純な水溶液系だと思っていた[C4mim]BF4の振る舞いが誠に不可思議だった。図7に示す通り、表面張力が水溶液の濃度に対してシャープな極小を示したのである。そしてこの極小値はバルク単体のそれよりも明らかに低い。対応するIV-SFGスペクトルピーク(図8)も表面張力極少を示す濃度(c~0.02)でCH3やCH2の伸縮振動領域が高い値を示すことから、この濃度でカチオンの表面数密度が異常に高くなっている事、それは表面張力の異常な極小値と良い相関が認められることが分かった。ところが、これらの事実を纏めてChem. Phys. Lett.に投稿したら、rejectを喰らってしまったのである。綺麗な実験結果だと思っていたのでこれには驚いたが、レフェリーの一人が曰く「イオン性界面活性剤水溶液の表面張力の濃度依存性において、臨界ミセル濃度(CMC)近傍に極小が認められる現象は不純物効果としてすでに結論が出ている(Ref.14)。決着済みである」、との事。1944年、今から60年以上も前の論文であるが、この分野(コロイド界面化学)で決着済みと裁定されると打ち返しが難しい。イオン液体については韓国の会社から購入したものの、それなりの高純度品であることを謳っていたし、無色透明だったので、表面張力的に悪さをする変な化合物が混入しているとは思えなかった。なにより、IV-SFGのデータが当該濃度でアルキル鎖の異常な凝集(表面過剰)を示していることから、これが不純物効果だとは到底思えなかった。しかしながら一度「不純物効果」であると裁定されてしまうと、それがどの程度の量であっても(1wt%だろうが1ppmであろうが)case by caseの不純物効果と裁定されて埒が明かない。別の切り口から攻めるしかないとKimさんと頭を抱えていた。

丁度、「特定領域:イオン液体の科学」の申請に絡んで諸先生方との打ち合わせ会に出席する機会が生まれ、併せて多くの先生方のご業績を目にすることが多くなった。当方に満足な予備知識も無く、提示される成果の一つ一つは大変興味深かったものの、それを原著論文にまで遡って勉強することはやっていなかった。正確な日時は覚えていないが、研究室に領域代表(となられた)西川先生をお訪ねし、打ち合わせの後実験室をご案内頂いた。その折、とある熱分析装置をご説明になられて、お土産にプレプリ(の類だったか?)を頂戴したように思う。熱力学は全くの素人、ギブス関数の三次導関数であるエンタルピー相互作用関数と言われても直ぐにイメージできなかったが、[C4mim]BF4水溶液で幾つかの濃度ポイントで異常が認められる、イオン液体水溶液の凝集には興味深いことが沢山ある、、といったコメントは心に残った。

図7 [C4mim]BF4水溶液の表面張力の濃度依存性。c~0.016で極小値を示し、その値はイオン液体単体のそれよりも低い(Ref.13)。

図8 図7に対応するIV-SFGスペクトル(ssp偏光組み合わせ)。c~0.02でブチル鎖末端CH3対称伸縮振動(2882cm-1)が極大を示しているが、この濃度ではイオン液体単体よりもカチオンの数密度が多い事を示している。この事はこの濃度の表面張力が単体のそれよりも低い事に良く対応している(Ref.13)。

rejectされた論文に話を戻す。Kimさんと電話でディスカッションした後、疲れていたので机の脇の書類の整理を始めた。その書類の山に偶然西川先生から頂いた書類を発見する。題目に目をやる。全く忘れていた。水溶性のイオン液体だ、中を見る、あれ、同じイオン液体を使っている、、と初めて注意がそこに向いた。グラフを見る(図9)。自身の熱力学は不足のままだが、グラフの意味するところ、イオン液体間の相互作用において濃度に対する異常があることは理解できる。濃度は??あれ??同じところに異常がある。この濃度の前後で、ある種の相互作用の変化と(カチオンとアニオンの)組織化が起き始めていることが示唆されている。熱力学は熱力学だからそれ以上は分からない、だが我々にはその濃度でバルク異常が起きうる事が分かれば十分だった。論文を調べる、J. Phys. Chem. B (Ref.15)にあった。印刷体としては出たばかりだった。早速Kimさんに電話する。今回我々が観測した表面張力異常とそれに伴うIV-SFGシグナルの異常(カチオンの表面過剰)はバルク由来であること、IV-SFGのデータを解析すると、まず最初に低濃度領域からカチオンの表面凝集が始まり、0.016で最大過剰、その後アニオンが表面凝集している可能性が高い。そう付記して改めて投稿にチャレンジしたところ、今度はすんなり通った。編集者も直ちに理解されたのだろう。西川先生の論文で我々の首の皮が繋がった事は誠に有難い事だったが、一方で、ちゃんとデータが取れれば、結果は独りでに付いてくることをこの時ほど実感したことは無い。別仕立てでKimさんに同系の振動分光をやってもらったが、同じような濃度で変曲点が認められている(Ref.16) 。自然は嘘をつかない。事実は事実でしかないが、嘘はない。嘘をつくのは人間である。科学は人間の創造物であるから、その組み上げには細心の注意が必要である。ここでinterpretation とproofをちゃんと区別しないといけないよ、そう教えて頂いた事を改めて思い出した。

図9 [C4mim]BF4のイオン液体間におけるエンタルピー相互作用関数HBF-BFE。c~0.016で変曲点を示す(Ref.15)。

-イオン液体研究の一コマ(電気化学界面)-

さて、イオン液体/電気化学界面について付記しておく。私自身、専門分野として物理化学を標榜しているものの、基礎教育としての物理化学を物理化学者から伝授された訳ではないから、カバーする範囲もいい加減なものだった。分析化学や電気化学についても同様である。イオン液体の界面現象を研究対象とした以上、電気化学界面に注目するのは自然な流れだと思ったが、そのためには研究室として電気化学の実験技術を真面目に修得する必要があった。多くの先生方の御指導・アドバイスを得たが、特に3名の先生方に記して御礼申し上げたい。先ず、IV-SFGの研究仲間を通じて北海道大学で学位を取得された周尉さん(現・上海大学教授)をPDとしてお迎えし、電気化学のいろはから教えて頂いた。それこそ電極の磨き方、CVを取って金属面の出来具合を調べる等、ここに記するには恥ずかしいくらいの初歩的な所から電気化学を立ち上げて頂いた。今一方はIV-SFGで用いる3電極式のIV-SFG用電気化学容器の開発である。当時産総研におられた宮前孝行さん(現・千葉大学教授)がご自身の研究の経緯の中で分光計測用電気化学容器のプロトタイプをお持ちだった事もあり、その原案をベースに名古屋大学理学部装置開発室、ガラス工作室の協同作業でIV-SFG用の容器を製作して頂いた。研究者として有難かったのは、プロトタイプの図面を装置開発室・ガラス工作室の技官の方々にお見せし、「IV-SFG測定で使いたい」という当方の希望を伝えると、それを反映した図面を引いて下さる。それに対してこちらが更に依頼を重ねる、修正を依頼する等の遣り取りを重ねて最終製品に持っていくというプロセスを享受出来た事である。素材や部品の知識が無くても、やりたい事をぶつけると必ず答えが形になって帰ってくる。本当に有難かった。IV-SFGの各種試料ステージは全て名古屋大学理学部装置開発室・ガラス工作室で作っているので、この施設が無ければ私たちの成果がどのようになっていたか想像も出来ない。三番目は、電気化学測定で欠かすことの出来ない参照電極についてである。これは慶応大の片山靖先生に大変お世話になった(Ref.17)。参照電極に関しては何をどうやってもIV-SFGで観測する界面に影響が出得る、と言われればその通りなのだが、イオン液体をバッファーに用いる先生の工夫が一番影響軽微だという事で採用させて頂き、親水性・疎水性イオン液体ともトラブルも無く今に至っている。厚く御礼申し上げる次第である。

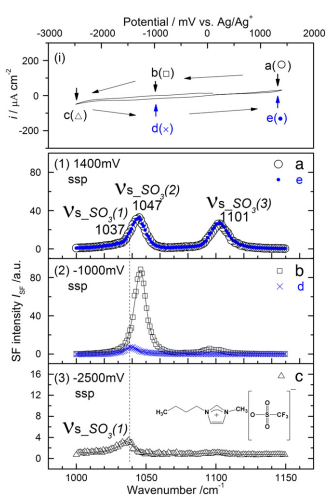

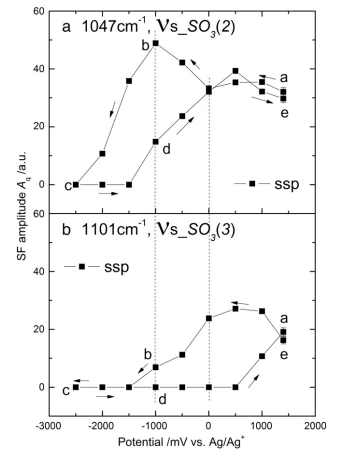

一連の準備作業を全て整えて、周さんに電気化学IV-SFGを白金電極界面で取ってもらう段取りになった。IV-SFGシステムへの組み込みと測定は岩橋さんのサポート、試料は[C4mim][OTf]、特定領域で共通試料として整えた関東化学製高純度品を用いた。電気化学IV-SFGは仕込みに手間と時間がかかり、一つでも手を抜くと途端にデータの再現性に影響が出る。測定3日前から気の抜けない作業が続く。液晶実験もそうだったが、これも負けず劣らず根気の要る実験だった。最初の実験は無論前例の無い所から始めるのだが、兎に角、電位窓の外側に出てしまうとレドックス反応が起きて収拾がつかなくなるので、先ずは電位窓内で電位を変えてIV-SFG測定をしてみましょう、、、という事になった。容器の構造上、印加電位の安定化に時間がかかるため、電位を設定して十分に時間が経過した後(準平衡状態にあるとスペクトル上で確認した後)にIV-SFG測定を行う。電位設定から概ね30分程度待ってスペクトルを取る、、というこれまた気の遠くなる実験になってしまった。電位窓の中で貴な電位(高電位側)から卑な電位(低電位側)に電位を変え、其々の電位でIV-SFGスペクトルを取り、また貴な電位に戻りながら其々の電位でIV-SFGスペクトルを取る。注目する振動ピークを定量化すれば、アニオンやカチオンの吸脱着や配向変化が確認できるだろう、きっとゼロ電荷電位(pzc)でアニオンとカチオンの交換が起こるだろう、、、等、電気化学的に妥当と思える描像を作業仮説としていた。先ずはその確認から、詳細はその後で、、、と思っていた。ところが、である。実験結果はそうならなかった(Ref.18)。同じ-1000mVでも電位設定の行きと帰り(貴から卑、卑から貴)でスペクトル形状が明らかに違う(図10)。貴から卑への電位設定だと-1000mVでもOTfアニオンが白金表面に吸着されたまま残るが、卑から貴への電位設定だと-1000mVではOTfアニオンは白金電極上に戻っていない。OTfアニオンの吸脱着にヒステリシスが生じているのである。周さん、岩橋さんには何度も追実験をして頂いた。特に電位設定に関しては電気化学容器の構造上の問題があったため、電位設定後の待ち時間依存性を徹底的に調べてもらったが、実験事実に間違いは無かった。イオン液体の白金電極への吸脱着にはヒステリシスが存在するのである(図11)。この原因については他に比較検討すべき実験手段も少ない事から中々深堀することが出来なかったが、IV-SFGデータで主張できることを最近纏めたので興味のある方はご参照頂きたい(Ref.19)。アニオンの脱着に伴うヒステリシスはその活性化障壁に起因するが、これは拡散層におけるイオン液体のアニオン/カチオン層の再構成を主因とし、所謂吸着エネルギーの寄与は小さい事が分かった。物質を変えると電極近傍における再構成プロセスも変わるのでヒステリシス幅も見え方も変わってくるが、電極とアニオン及びカチオンの吸着エネルギー(及びそれらの差)は第二義的であることが大切だった。一連の実験を開始した当初はこの分野における”specific adsorption”(特異吸着)という万能なる表現に悩まされていたが、ことこの問題に限って言えば吸着エネルギー云々よりもイオン液体自身が持つ構造形成性が電極界面の吸脱着にまで強く影響していることが面白い。IV-SFG法を電気化学界面に適用する仕事には先達が何人もおられるが、イオン液体に限って言えばヒューストン大学化学のバルデリ先生が先達である。ただ、我々は特定領域やイオン液体研究会での幅広い議論や情報交換を通じて、我々なりに進むべき方向を見いだせていたように思う。只、見たい・知りたいと思う事を明らかにする、その意味でも「特定領域:イオン液体の科学」に研究の背中を押して頂いた事に感謝している。

図10 [C4mim][OTf]/Pt電極界面におけるSO3伸縮振動領域のIV-SFGスペクトル(ssp偏光組み合わせ)。電位窓の内側を電位を変えて測定した。(2) -1000mVにおいて 電位を貴から卑に設定するか(黒)、卑から貴に設定するか(青)でスペクトルの形状が異なるヒステリシスを観測した(Ref.18)。

図11 図10のスペクトルから各ピークの振幅強度を求めてプロットしたヒステリシス図(Ref.18)。

「東京工業大学時代(その2)」-戻ってきました-

特定領域は2005年からスタートし2009年までの5年間のプロジェクトだったが、色々な形で業務に携わり、また電気化学界面やイオン液体/分子液体界面の実験を平行して進めるなど、密度の濃い有意義な時間を味わう事が出来た。2007年8月には横浜でCOIL-2が開催され、特定領域の先生方が大活躍されたし、2009年6月にはオーストラリアのケアンズでCOIL-3が開催されたが、それに併せて特定領域主催のプレシンポジウムをケアンズで開催し(図12)、小生が裏方を務めさせて頂いた。国内でのシンポジウム開催にはそれなりの経験もしていたが、外国での開催は初めてだったので、準備に思わぬ手間を取られた。幸い、京都の旅行代理店が現地との橋渡しを勤めて下さったので事なきを得たが、現地に出向いてもその場対応が多く参加された先生方には色々とご不便をおかけしてしまった。

図12 Hotel Sebel Cairnsで開催されたCOIL-3 Pre-Symposium

研究の場で有意義な時間を過ごしつつも、辛い出来事にも遭遇した。2008年6月に物性化学研究室主宰の関一彦教授がご逝去されたのである。研究室新旧メンバーは元より名古屋大学の関係各位、国内外の関係各位から寄せられた哀悼の意は、その数凄まじく、後になって訃報が廻らなかった多くの方からお便り・メールを頂戴し、自身の手際の悪さを嘆いた。関先生は特定領域の立ち上げにも奔走されておられたが、物理化学の分野全体で見ても大きな損失であることは間違い無かった。ただ、自分には関先生の何気ない一言で背筋を伸ばされた経験が幾度もあり、それを拝聴出来なくなることが非常に寂しく思えた。「地に足がついている」かどうか、関先生経由でイオン液体を濱口先生から入手した、それ以降の手際については如何だろうか。どうも合格点には程遠いように思えるが、もう少し残したいものもあるのでこの箴言は大切にしまっておくつもりでいる。

名古屋大学の研究室は空けなければならなかったので、学生諸氏(学士、修士、博士)の就活・卒業ケアや自身の行き先についても按配を粛々と進めた。情けないことに、私が一番手際が悪く、関先生がご逝去されてから5年経った2013年6月に自分の古巣の東京工業大学有機材料工学科に舞い戻った。材料から始まって、物理、化学を経て材料に戻る。東工大に戻る事が決まった時は嬉しかったし安堵もしたが、不思議な心地であった。分野を変えてこられた先生方は周りにも沢山おられるので、私もその一人になるのだろう。私の師匠である福田先生や竹添先生は生粋の物理だったが有機材料で強誘電・反強誘電性液晶を極められた。師匠においてそうなのだからその弟子が分野に囚われる必要は無いかもしれない。ただ今でも福田先生は矍鑠としておられ、齢85歳を越えて尚、Phys. Rev.に論文を投稿されておられる。(最近だと2023年、2021年にPREに出しておられる)実は師匠は強誘電・反絵強誘電性液晶で物理に舞い戻っておられたのだ。

自身の足跡を師匠に照らしてみると、材料を出て材料に戻ってきた私は「材料」の抱えている問題が性に合っていたのだろうと思う。工学部狙いの東工大受験の際に電気・電子や機械を(合格したかどうかは別だが)選ぼうと思わなかったのは自分の直観がそう語ったとしか思えない。就職だけ考えたら、材料系も良かったが電気・電子はもっと良かったからである。ただ、東工大に入ってみて、これも直観がそう語ったのだろうが、何処かで工学部的な問題解決法を嫌っていた可能性がある。解いているんだかなんだか分からない甘い解釈でお茶を濁しているように思えたところから、物理や化学といった純粋理学にベクトルが向いた。工学部の本質、エンジニアリングの本質が分かっていない青二才には本当に困ったものだが、これは元々の好き嫌いだから仕方が無い。また、そこのところを丁寧に腑分けして説明していただけるような時代でも無かった。研究生活の最終コーナーで材料に戻して頂けたのは、材料の問題を理学的に解くことの大切さが多少なりとも市民権を得つつあったからかもしれないし、分野融合の機運の高まりもあったのかもしれない。自分の性根と合わせて、どうやらこの辺りが分野変遷の鍵だったような気がする。

IV-SFGは観測出来る事、即ち分かる事が原理的に非常に限定されているため、ユニバーサルな観測手段には成り得ない。そのため、私がShen先生の研究室に在籍していた折も、その使い方については十分注意するよう指導を受けていた。IV-SFG法は、問題が既にあってその問題を解く道具には成り得ても、問題を作る手法には使いにくいのである。ただ、実際に自分でIV-SFGを使い始めてみると、ユニバーサルな観測に用いたいという欲求を押さえる事が出来なかった。つまり、電気化学界面では何が起こっているのだろう、液/液界面ではどうなっているのか「見たい、知りたい、観測したい」という希求を無視できなかった。問題を解く以前の立ち位置として、見てみない事には話しが進まないでしょう?見えるか見えないか分からないけれども、兎に角見てみましょう、、というアプローチはどちらかと言えば工学部的な香りがする。Shen先生の御注意を聞かずに敢て電気化学界面(Ref.18-22)や液/液界面(Ref.23-26)をやったのは、特定領域での有機的なコミュニケーションがあったからだと思う。電極界面の吸脱着ヒステリシスは、実際に観測してみないと絶対に表に出ない現象である。それが見えたのは幸運だったからだが、それを遂行する理由付けを頂けたのは、これらの知見が得られるなら有用な情報足り得るという皆様からのご指摘があったからだ。その部分については心から感謝申し上げたい。東工大では液/液界面のIV-SFG計測も大分進んだので、機会を見てちゃんと結果は残しておこうと準備している。電気化学界面と同様、見るところから始めているだけだが、見なければ分からなかった事が幾つも出て来ているので、IV-SFG法も注意深くやればユニバーサル的なアプローチに使えるかもしれないと思っている。

材料に戻ったのであるから、エンジニアリングの本質からすれば、問題を正しく解いて更にもう一歩進めるべきだったし、そこで材料を通じて社会に貢献することを目指すべきであった。残念ながらそこに至るには自身の力量が足りなかったが、大学の名称も東京工業大学から東京科学大学に変わった事でもあり、分野融合に舵を切る有為の人材を待とうと思う。

本稿は冒頭でも述べた通りの纏まりの無い思い出話しの漫談になってしまった。研究者として至らぬ部分が多かった故にその途上で学んだ事を一つ二つ書き記したつもりだが、既に分かっている方には当然の話しなので、ご依頼された寄稿のレベルには到達出来ていないと反省している。物理化学に資する視点も添えたかったが、自分なりの学術的な練りをサボったことは明らかである。特別寄稿に値しないその部分については申し訳ないがお許しいただきたい。一通り書き起こした上で振り返ってみると、実は、見えないものを見てみたい、知りたい、観測したいという想いが、卒論でも修論でも博士論文でも、更にその後の研究でも、全てのコンテンツの底辺に流れていることを初めて認識した。通奏低音と表現して宜しいかどうかオスティナート・ベースなのかは分からぬが、柔らかいモノ・材料に対する私の感覚が、様々に形を変えて現れてきたような、そんな感触を持った。そのための道具にはおそらく一寸した拘りがあって、たまたまIV-SFG法に軸足が置けたのは幸運だった。IV-SFGの創始者であるShen先生の想いとは別次元の、怪しい使い方をしてしまったのも私の感覚故だったのだと思う。問題を解く、社会に貢献する、という表向きの題目の裏側に、自分の生の感覚と好奇心が居座っていた。書きだしの文言に対して、だからそうだったのだ、と得心するところ大なるものがある。ターゲットに材料を選んだのもそのせいだったのかもしれない。イオン液体が魅力あるターゲットであることは言を待たない。これまでに無い、色々なやり方・攻め方が生きてくる分野である。皆様方の今後のご研究、ならびにイオン液体研究会の益々のご発展を祈念して結びとさせて頂く。

本稿を纏めるにあたり、多くの方にお世話になったことを痛感した。研究だけに限っても、東工大、バークレー、名大、出戻りの東工大において恩師、同僚、友人、知人、後輩、共同研究者、職員の方々に御指導、ご助力を賜った。学生諸氏からも学ぶことは多かったし、献身的な努力には当方の頭が下がることも度々だった。ここに記して御礼申し上げたい。IV-SFGスペクトルはPD諸氏、学生諸氏の根性の賜物である。曲者のレーザーを飼いならしてくれた助教の岩橋崇博士には心から感謝したいと思う。「特定領域:イオン液体の科学」、ならびに「イオン液体研究会」には、そのための機会を提供して下さった事に心からの謝意を表する。液体が取り持つ皆様との御縁が無ければ、私がここにこうして居ることは多分不可能であったはずだ。それが私にとっての一番の学びであった。

「参考文献」- D.W. Berreman, J. Opt. Soc. Am. 62(4), 502-510 (1972)

- H. Takezoe, Y. Ouchi, A. Sugita, M. Hara, A. Fukuda and E. Kuze, Jpn. J. Appl. Phys., 21(6), L390-L392 (1982).

- Y. Ouchi, H. Takezoe, and A. Fukuda, Jpn. J. Appl. Phys., 26(1), 1-14 (1987).

- A. D. L. Chandani, Y. Ouchi, H. Takezoe, A. Fukuda, K. Terashima, K. Furukawa, and A. Kishi, Jpn. J. Appl. Phys., 28(7), L1261-L1264 (1989).

- A. D. L. Chandani, E. Gorecka, Y. Ouchi, H. Takezoe, and A. Fukuda, Jpn. J. Appl. Phys., 28(7), L1265-L1268 (1989).

- T. Moses, Y. Ouchi, W. Chen, and Y. R. Shen, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 225, 55-65 (1993).

- J. P. O'Brien, T. Moses, W. Chen, E. Freysa, Y. Ouchi, and Y. R. Shen, Phys. Rev. E, 47(4), 2269-2272 (1993).

- B. Jerome, J. O'Brien, Y. Ouchi, C. Stanners, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett., 71(5), 758-761 (1993).

- W. Chen, Y. Ouchi, T. Moses, Y. R. Shen, and K. H. Yang, Phys. Rev. Lett., 68(10), 1547-1550 (1992).

- Y. Ouchi, M. B. Feller, T. Moses, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett., 68(20), 3040-3043 (1992).

- T. Iimori, T. Iwahashi, H. Ishii, K. Seki, Y. Ouchi, R. Ozawa, H. Hamaguchi, and D. Kim, Chem. Phys. Lett., 389,321-326 (2004).

- T. Iimori, T. Iwahashi, K. Kanai, K. Seki, J. Sung, D. Kim, H. Hamaguchi and Y. Ouchi, J. Phys. Chem. B, 111(18), 4860-4866 (2007).

- J. Sung, Y. Jeon, D. Kim, T. Iwahashi, T. Iimori, K. Seki, and Y. Ouchi, Chem. Phys. Lett., 406, 495-500 (2005).

- J. D. Miles, and L. Shedlovsky, J. Phys. Chem., 48(1), 57–62 (1944).

- H. Katayanagi, K. Nishikawa, H. Shimozaki, K. Miki, P. Westh, and Y. Koga, J. Phys. Chem. B, 108(50), 19451-19457 (2004).

- Y. Jeon, J. Sung, D. Kim, C. Seo, H. Cheong, Y. Ouchi, R. Ozawa, and H. Hamaguchi, J. Phys. Chem. B, 112(3), 923-928 (2008).

- N. Tachikawa, N. Serizawa, Y. Katayama, T. Miura, Electrochim. Acta, 53 (22), 6530−6534 (2008).

- W. Zhou, S. Inoue, T. Iwahashi, K. Kanai, K. Seki, T. Miyamae, D. Kim, Y. Katayama, and Y. Ouchi, Electrochem. Commun., 12, 672-675 (2010).

- T. Iwahashi, H. Kishida, W. Zhou, D. Kim, and Y. Ouchi, J. Phys. Chem. B, 128(20), 5018-5029 (2024).

- W. Zhou, Y. Xu, and Y. Ouchi, ECS Transactions, 50(11), 339-348 (2013).

- T. Iwahashi, Y. Miwa, W. Zhou, Y. Sakai, M. Yamagata, M. Ishikawa, D. Kim, and Y. Ouchi, , Electrochem. Commun., 72, 54-58 (2016).

- C. Qi, T. Iwahashi, W. Zhou, D. Kim, S. Yamaguchi, M. Yoshizawa-Fujita, Y. Ouchi, Electrochim. Acta, 361, 137020 (2020).

- T. Iwahashi, Y. Sakai, K. Kanai, D. Kim, and Y. Ouchi, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 12943-12946 (2010).

- T. Iwahashi, Y. Sakai, D. Kim, T. Ishiyama, A. Morita, and Y. Ouchi, Faraday Disc., 154, 289-301 (2012).

- T. Iwahashi, Y. Sakai, T. Ishiyama, A. Morita, D. Kim and Y. Ouchi, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 24587-24597(2015).

- T. Iwahashi, D. Kim, Y. Ouchi, J. Chem. Phys. 162, 014705 (2025).